如何让暑假过得更有意义?上海高校学子用行动给出答案。

新民晚报记者从申城多所大学了解到,这个暑期,年轻学子们积极投身暑期社会实践大课堂,或参与志愿服务、进行科技助农,或钻研人工智能、拓展领域本领……在广阔天地间受教育、长才干、作贡献,以知行合一的方式丰富假期生活。

“夏季攻势”:在赛道上历练真本事

炎炎暑期,在上海工程技术大学的创新基地内,焊花飞溅、代码闪烁、引擎轰鸣……

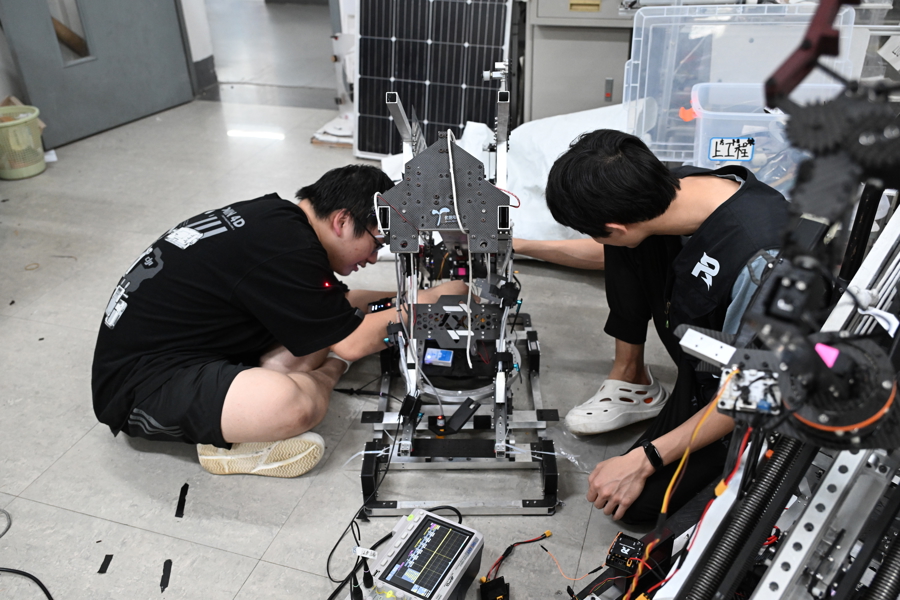

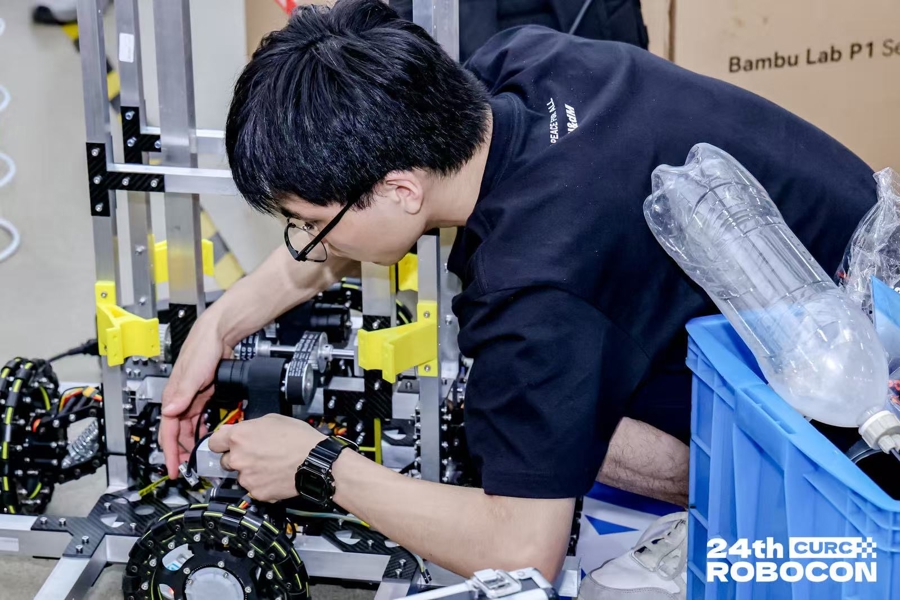

木鸢Birdiebot战队的队员们正对RoboMaster机甲大师赛展开夏日“总攻”。这里没有枯燥的理论推演,只有真实的问题和挑战。机械组优化底盘结构,电控组调试供弹系统,算法组迭代视觉模型,策略组推演协同战术——每一个环节都是对课堂知识的深度激活。

“从设计图纸到能打的机器人,中间隔着无数次调试的鸿沟。”有队员感慨。深夜的算法调试、结构件的推翻重来,不仅考验着学生的专业能力,更锤炼了他们的团队协作与抗压能力。该校机械与汽车工程学院指导老师告诉记者,通过国家级高水平竞赛驱动,学院打破学科壁垒,让学生从需求分析到赛场验证全程主导。

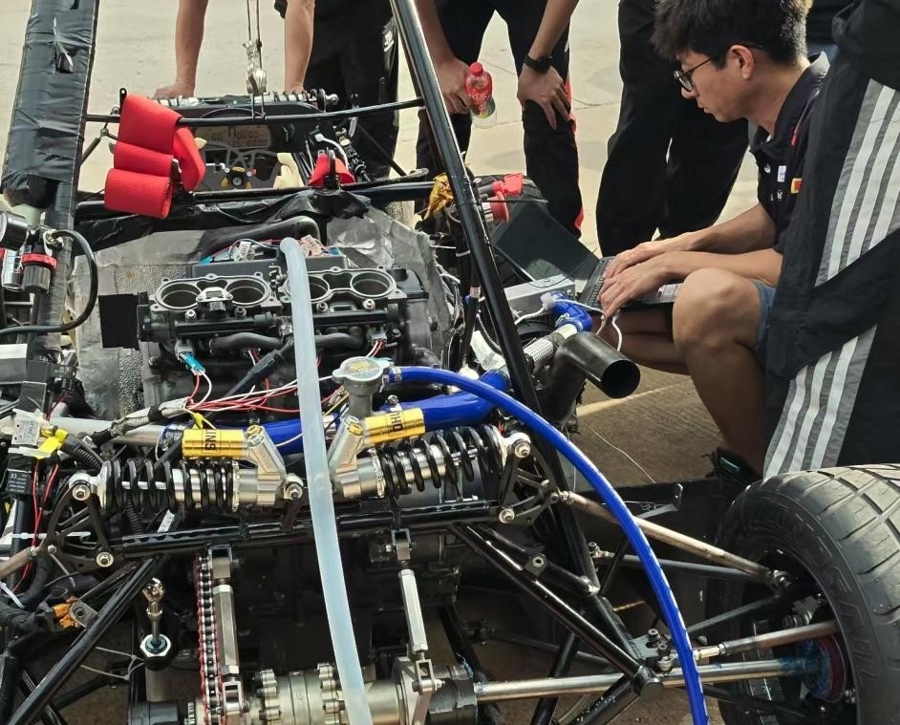

38℃的高温下,大学生汽车科创基地内热度更高!引擎声与金属切割声交织,奏响暑期攻坚的交响曲。有的车队运用空气动力学和动力工程知识,对赛车核心部件迭代升级;有的车队队员们在焊花中坚守,用汗水诠释工匠精神……

新民晚报记者发现,科创基地的精髓在于校企协同——就像,锐狮车队与ASR赛车队深度合作,企业导师现场指导,学生将课堂理论直接应用于赛道测试,“一个参数的调整,性能变化立竿见影,比任何模拟都深刻。”

探寻生态保护下的文旅转身

在生态保护的背景下,渔村如何为退捕渔民绘就新蓝图?前几天,上海海洋大学海洋生物资源与管理学院的师生,深入金山区山阳镇金山嘴渔村——一座拥有600多年历史,正经历“靠海吃海”到“文旅兴村”蜕变的村庄,展开暑期社会实践。

聊起村庄转型背景,村委委员吴凯凤介绍,渔船、渔具均有回收补贴,渔民上岸后自主就业,保安、环卫工、景区展馆看馆等岗位中,都有渔民的身影——

17岁便下海捕鱼的戚永奎老先生,当了十多年船老大。退休后,他仍珍藏着翔实记录出海信息的捕鱼日志,闲暇时会到文创园为游客讲述渔港故事,从“捕鱼能手”转型为讲故事的“说书人”。

82岁的姜品云老人,是“金山嘴渔村传统非遗技艺传承人”,也是当地最后一位掌握传统木帆船榫卯工艺的造船师。随着木帆船退出历史舞台,他应旅游开发需求,转而精心制作渔船模型、打捞工具模型。

上海海洋大学海洋生物资源与管理学院暑期社会实践的师生们深入渔村

上海海洋大学海洋生物资源与管理学院暑期社会实践的师生们深入渔村

“传统手艺面临失传的现实在线股票配资门户网,让我们反思传承传统渔业文化的出路。”有调研队员表示。大伙儿分析,金山嘴模式的核心是以“三位一体”模式,将渔业资源转化为文化资本:以地道“海鲜美食”吸引客流,用原生态“渔民文化”提升体验,借“文创产品”延伸价值链条,既严格遵守了生态保护规定,又为渔民开辟了可持续的生计。

富华优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。